हिंदी सिनेमा का जन्म यात्रा, मुजरा और तमाशा जैसे घरेलू मनोरंजन से ही हुआ था. यही कारण है कि जो भी सिनेमा उस समय निर्मित हुए थे, उनमें नाटकीय तत्व बहुत अधिक मात्रा में होता था और प्रचलित गाने और नाच भी भरपूर होते थे. 1941 की ‘सिस्टर’, 1943 की ‘पराया धन’ या फिर 1945 की ‘बचपन’ जैसी सामाजिक फ़िल्मों में भी अति भावना से पूर्ण नाटकीयता बहुत अधिक होती थी. यह वह समय था, जब भारत अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, दमनकारी साम्राज्यवादी शासन तंत्र का अत्याचार जारी था और भारत सामाजिक भेदभाव की अपनी अंतर्निहित समस्या से जूझ रहा था. उस समय हिंदी सिनेमा के कुछ जागरूक फ़िल्म निर्माताओं ने इसी भेदभाव की समस्या पर आधारित कुछ फ़िल्मों का निर्माण किया था.

1946 में चेतन आनंद द्वारा निर्मित ‘नीचा नगर’ नामक फ़िल्म में एक काल्पनिक नगर होता है. उन्हें इस कहानी की प्रेरणा वर्ग संघर्ष पर आधारित मैक्सिम गोर्की की रचना ‘द लोअर डैथ्स’ से मिली थी. इसके निर्देशक आनंद, लेखक हयातुल्ला अंसारी और ख्वाज़ा अहमद अब्बास प्रगतिवादी सांस्कृतिक मंच के सदस्य थे. इसकी पटकथा में उनकी राजनैतिक विचारधारा भी प्रकट होती थी. ‘नीचा नगर’ को ग्रां प्री ड्यू फ़िल्म समारोह के पुरस्कार के लिए भेजा गया और उसी साल उसे कान फ़िल्म समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ड्यू फ़िल्म के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला. यह पहली भारतीय फ़िल्म थी जिसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था.

अगले कुछ वर्षों में भारतीय फ़िल्मों में स्वतंत्र भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को निरूपित किया जाने लगा. इनकी पटकथाएँ विदेश जाकर उच्च अध्ययन करने के इच्छुक शहरी युवाओं या साधारण परिवार से आने वाले जीवन में कुछ बड़ा कर-गुज़रने का सपना देखने वाले ईमानदार युवकों पर केंद्रित होती थीं.1949 में रिलीज़ ‘अंदाज़’ और ‘जीत’, 1950 में रिलीज़ ‘परदेस’ और ‘हम लोग’ और 1952 में रिलीज़ ‘सज़ा’ इसी तरह के थीम पर आधारित थीं.

लेकिन इन फ़िल्मों के कथानकों में न तो सामाजिक भेदभाव की समस्याएँ उजागर हुईं और न ही सामाजिक खाई को भरने में मदद मिली.

छोटे-छोटे कदम बढ़ाते हुएः हिंदी सिनेमा सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर हो रहा था.

पचास के दशक के आरंभ तक भारत अपने बँटवारे से उत्पन्न तकलीफ़ों, गरीबी और बढ़ती बेरोज़गारी के दंश को झेल रहा था और सिनेमा के पर्दे पर अब जादूगरों के खेल नहीं, बल्कि समाज द्वारा कुचले गए और वंचित चरित्रों को दिखाया जा रहा था. समाज द्वारा ऐसे कुछ कुचले हुए गरीब और वंचित चरित्र ‘फ़ुटपाथ’, ‘सुजाता’, ‘दीवार’ और ‘गमन’ जैसी फ़िल्मों में निरूपित किये गए हैं.

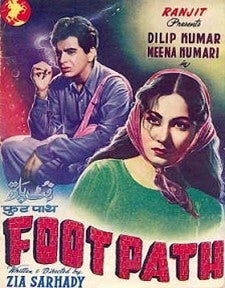

फ़ुटपाथ Footpath (Sidewalk)

ज़िया सरहदी की ‘फ़ुटपाथ’ 1953 में रिलीज़ हुई थी. इसकी शुरुआत नायक नोशु के आत्मकथन से होती है. शहर में भूख के कारण हुई मौत पर वह कहता है, “मैं यह देखकर हैरान हूँ कि जब लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए एक धेला भी नहीं है तो उन्हें ज़हर खरीदने के लिए पैसा कैसे मिल जाता है !” यह कहानी ‘धरती’ नाम के अखबार में काम करने वाले एक पत्रकार पर केंद्रित है. ‘फ़ुटपाथ’ एक ऐसे नायक की कहानी है, जो कालाबाज़ारी के खिलाफ़ संघर्ष करता है. वह अपनी आजीविकी की इस लड़ाई में अपने बड़े भाई को भी खो देता है. समय पर दवा न मिल पाने के कारण उसका भाई मौत से लड़ते हुए मर जाता है, क्योंकि कालाबाज़ारी करने वाले जमाखोरों ने अधिक मुनाफ़ा पाने के लालच में दवाओं का भारी स्टॉक जमा कर लिया था. अंत में नोशु पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है. वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी प्रेमिका माला उसकी वापसी का इंतज़ार करती है.

नोशु का चित्रण एक आदर्श नायक के रूप में किया गया है. हालाँकि, उस समय के दर्शक ऐसे किरदार के लिए तैयार नहीं थे, जो इस बात से बेखबर हो कि उसका जीवन कैसे बदल गया है. इसी बेखबरी के कारण फ़िल्मनिर्माता जाति व्यवस्था जैसी घिनौनी व्यवस्था के केंद्रीय थीम पर आधारित कोई बड़ी ऐतिहासिक फ़िल्म का निर्माण करने से झिझकते थे.

लेकिन कुछ अपवाद भी थे.

Sujata (1959) का एक दृश्य : सुजाता सोच में डूबी है जबकि उसका प्रेमी उससे बातचीत करने की कोशिश रह रहा है.

सुजाता

इससे पहले 1935 में ‘धर्मात्मा’ और 1936 में ‘अछूत कन्या’ रिलीज़ हुई, लेकिन अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को चित्रित करने के इन प्रयासों को सामाजिक न्याय पर टिप्पणी के बजाय नाटकीय परंपरा के रूप में वर्णित किया जा सकता है. इनकी तुलना में 1959 में रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘सुजाता’ को एक ऐसी नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है जिसमें सिनेमा विधा की ताज़ा खुशबू दिखाई देती है. यह भावनाओं के उद्रेक में दुविधा में फँसी एक ऐसी युवती की कहानी है, जिसका जन्म तो निम्न जाति के परिवार में होता है, लेकिन उसका पालन-पोषण ऊँची जाति के ब्राह्मण दंपति द्वारा किया जाता है.

यह कहानी सुजाता (दलित नायिका) अपने ढंग से बयान करती है और कथानक धीरे-धीरे आंशिक रूप में यथार्थ की ओर मुड़ने लगता है. इसमें सुजाता की माँ चारू का एक ऐसा किरदार है, जो सामाजिक बहिष्कार के डर से ममता और दमनकारी धार्मिक आस्थाओं के बीच टूटती और बिखरती हुई भी पूरी शक्ति से उनके विरुद्ध लोहा लेती है.

अपनी कोख से जन्म लेने वाली अपनी बिटिया रमा की तरह चारू सुजाता को अपनी बेटी मानने से इंकार कर देती है. पटकथा के अनुसार चारू की दुविधा तब और भी बढ़ जाती है जब दोनों जवान हो जाती हैं और सुजाता एक गाँधीवादी ब्राह्मण युवक से प्रेम करने लगती है. सुजाता के मंगेतर को एक निष्ठावान् गाँधीवादी के रूप में निरूपित करके निर्देशक बिमल रॉय इस कहानी को आदर्शवादी यथार्थ की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं. कहानी का अंत भी इसी तरह होता है कि सुजाता की शादी अपनी पसंद के उसी ब्राह्मण युवक से हो जाती है. पचास के अंतिम दशक में रिलीज़ हुई इस फ़िल्म की विषय वस्तु को रॉय और पटकथा लेखक नबेंदु घोष ने बहुत ही सूक्ष्मता से लिखा है और इसकी सिनेमेटिक प्रस्तुति भी शायद सबसे बढ़िया ढंग से की गई थी. लेकिन ऐसे ही विषय पर निर्देशित फ़िल्में नई लहर के समांतर सिनेमा के रूप में भी सामने आई थीं. य़े फ़िल्में थीं, ‘अंकुर’, ‘मंथन’ और ‘दामुल’ (मृत्यु तक बंधुआ).

सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर

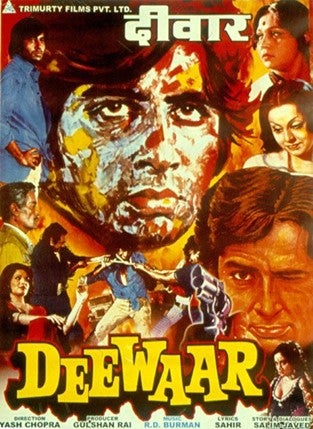

सत्तर के दशक की सभी फ़िल्में वस्तुओं की कमी, युद्ध, लंबे अरसे तक चलने वाले छात्र आंदोलनों, लोकप्रिय उपद्रवों, बढ़ती मुद्रास्फीति और भारी बेरोजगारी पर आधारित थीं. आज़ादी के तीन दशक के बाद भी लोग दो जून रोटी के लिए तरस रहे थे, निराशा, हताशा और आक्रोश से भरे थे. निराशा, हताशा और आक्रोश की इन तमाम भावनाओं से उदय होता है एक ऐंग्री यंगमैन के किरदार का. पचहत्तर के दशक में रिलीज़ हुई ‘दीवार’ फ़िल्म का यह किरदार गुस्से और आक्रोश से उफ़न रहा था.

‘दीवार’ एक ऐसी फ़िल्म थी, जिसने मुख्य धारा के सिनेमा की लाइन को खिसकाकर किस्सा बयान करने की विशिष्ट शैली के साथ एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुँचा दिया था. इसे “एक खास अंतर के साथ मुख्य धारा के सिनेमा के रूप में” पहचान मिली. यह भारत की सबसे अधिक आइकॉनिक फ़िल्म थी, जिसका नायक पिछली कई पीढ़ियों के नायकों से कहीं अधिक आक्रोश से भरा हुआ था. संक्षेप में दीवार विजय की कहानी है, जो अपने पिता (जो ट्रेड यूनियन के नेता थे) के कारनामों की वजह से अपमानित होता है और बचपन से ही बंबई में अपनी माँ को मकान बनाने के काम में लगे एक दिहाड़ी मज़दूर की तरह काम करते हुए देखता है. वह आक्रोश से भरे एक ऐंग्री मैन की तरह जवान होता है और वह अपने आपको स्वयंभू डॉन मान लेता है. उसके मन में अपने आसपास के गरीब विरोधी समाज के प्रति गहरी नफ़रत समा जाती है. विजय सम्मान के साथ जीने के अपने खोए हुए सपने को पूरा करने के लिए तस्करी करने लगता है और उसका छोटा भाई रवि एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अफ़सर है. वह कानून का पूरा सम्मान करता है.

असल में 1973 की ‘जंजीर’ फ़िल्म से ऐंग्री यंग मैन का पूरा किरदार उभरने लगता है. इसके बाद ही ‘दीवार’ फ़िल्म में पूँजीपतियों के विरुद्ध कामगारों के संघर्ष, सामाजिक सुरक्षा के अभाव, हर संभव उपाय से वर्गभेद को समाप्त करने और मातृत्व के प्रति सम्मान भाव पैदा करने का मार्ग प्रशस्त होता है.

पहली नज़र में ‘दीवार’ कौतूहल से भरे संबंधों की कहानी लगती है. लेखक सलीम-जावेद और यश चोपड़ा भाइयों के बीच बनते-बिगड़ते संबंधों और फिर धीरे-धीरे पूरी तरह से अलग होते हुए उनके संबंधों की दास्तान को और तनाव को बहुत सहजता से निरूपित करते हैं. अंततः कहानी की परिणति “अच्छे” और “बुरे” के नैतिक आधार पर होती है. विजय का पतन उसे बुरा बना देता है और रवि उसे सुधारने का प्रयास करता है. भूख और संसाधनों के अभाव से जूझते हुए विजय का चारित्रिक पतन होता है और वह अपने आक्रोश के कारण सारी दुनिया को तहस-नहस करने को आमादा हो जाता है. भारत के हज़ारों नौजवान इसी मनःस्थिति से गुज़र रहे हैं. यही कारण है कि ‘दीवार’ की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है.

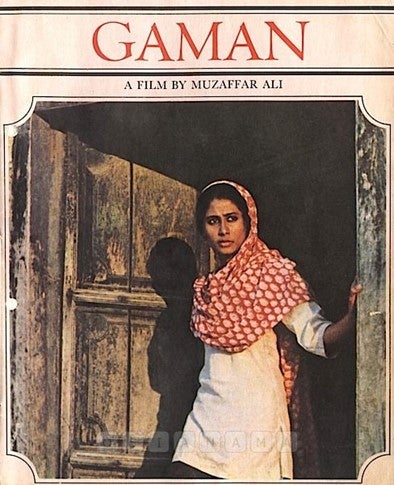

‘दीवार’ के बाद ऐसी अनेक फ़िल्मों की झ़ड़ी लग जाती है और अभावों के कारण पतन की ओर बढ़ते नायक न्याय की गुहार लगाते हैं. यह विडंबना है कि इन फ़िल्मों की कहानी में इन समस्याओं का गंभीर विश्लेषण करने के बजाय नायक को मार-धाड़ और अंधाधुंध हिंसा में लिप्त दिखाया जाता है. लेकिन नई लहर के समांतर सिनेमा के निर्देशकों ने जटिल से जटिल विषयों पर फ़िल्में बनाने का प्रयास किया और इन समस्याओं को रेखांकित करने और ऊपरी तौर पर इनके समाधान के रास्ते भी सुझाए. ऐसी ही एक गंभीर फ़िल्म थी ‘गमन’, जिसका निर्देशन मुज़फ्फर अली ने किया था.

‘गमन’ का पोस्टरः Poster Credit: NFDC / NFAI

1978 में रिलीज़ हुई ‘’गमन’ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव के रहने वाले दो दोस्तों, गुलाम हसन और लल्लूलाल की कहानी है. लल्लूलाल गुलाम को बंबई में टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपनी किस्मत आज़माने के लिए कहता है और वह उसकी बात मानकर बंबई चला जाता है और अपनी माँ की देखभाल का ज़िम्मा अपनी पत्नी पर छोड़ देता है. हालाँकि गाँव के उबाऊ जीवन से तो उसे छुटकारा मिल जाता है, लेकिन बंबई जाकर भी वह दो जून रोटी नहीं कमा पाता. कहानी के अंत में गुलाम शहर के जीवन में ही खो जाता है और अपने गाँव वापस नहीं लौट पाता.

शहरों में कामगार वर्ग का उदय और उनका निरंतर संघर्ष ही‘गमन’ का संदर्भ है. यह कहानी आरंभ में एक किसान की सीधी-सादी कहानी लगती है, जो अपनी किस्मत चमकाने के लिए शहर में आता है और जल्दी ही एक बड़े जाल में फँसकर रह जाता है और यह कहानी गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण-शहरी प्रवासन की एक जटिल कहानी बन जाती है. इस कहानी में एक और गहरी समस्या छिपी है और वह है अकेलेपन की, जिसकी चर्चा कम ही की जाती है. इस फ़िल्म का मानवीय पहलू भी है और यह पहलू है एक भूमिहीन किसान का एक शहरी मज़दूर में तब्दील हो जाना. इस फ़िल्म में भारत की अर्थव्यवस्था के पतन के साथ-साथ बड़े-बड़े शहरों के सपने और शहरी जीवन के बारे में गरीब की मायावी कल्पना की कहानी भी छिपी है.

इन फ़िल्मों के रिलीज़ होने के कई दशकों के बाद यथार्थ की ज़मीन के बिना भी हिंसक वारदातों की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई थी. साथ ही साथ श्रमिक आंदोलनों को कुचल दिया गया था, छोटे किसानों की जोत उनसे छीन ली गई थी और लैंगिक हिंसा और भेदभाव बढ़ रहा था. व्यावहारिक जीवन में सामाजिक अत्याचार बढ़ने के कारण फ़िल्मों में भी हिंसा की वारदातों के दृश्य बढ़ने लगे. नब्बे के दशक तक मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा में केवल वही फ़िल्में छँटकर सामने आती थीं जिनमें नायक अकेले ही मार-धाड़ और खून-खराबा करके सबको न्याय दिलाता था और भारत के सामाजिक ताने-बाने को बिखरने से बचा लेता था.

2012 में अनुराग कश्यप की ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर’, वसन बाला की ‘पैडलर’ और असीम अहलुवालिया की ‘मिस लवली’ के रिलीज़ के साथ ही हिंदी सिनेमा में किस्सा बयान करने के नये-नये रूप सामने आने लगे. उसके बाद के वर्षों में 2014 में ‘आँखों देखी’ और 2015 में नीरज घेवाण की ‘मसान’ रिलीज़ हुई. इन फ़िल्मों के माध्यम से भारत की जटिल जाति व्यवस्था और समाज में चारों ओर फैले हुए भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाये गए. नैटफ़्लिक्स ने गंभीर विषयों के साथ-साथ सामाजिक न्याय की फ़िल्मों को भी रिलीज़ किया. इनमें से एक फ़िल्म है 2018 की सीक्रेट गेम्स. इस फ़िल्म को नैटफ़्लिक्स ने पहली बार भारत में अपनी मौलिक सीरीज़ के रूप में रिलीज़ किया. 2019 की ‘दिल्ली क्राइम’ की पटकथा महिलाओं के खिलाफ़ बढ़ती हिंसा पर आधारित थी. ये फ़िल्में अस्सी और नब्बे के दशकों में प्रदर्शित नई लहर से अलग हटकर थीं. आज के मनोरंजन की प्रवृत्ति ऑन लाइन सेवाओं के रूप में बदल गई है. आज के दर्शकों की रुचि बड़े पर्दे पर प्रदर्शित की जाने वाली सामाजिक न्याय की फ़िल्मों में नहीं रह गई है. इसके बजाय वे अपने स्मार्ट फ़ोन की मदद से आराम से बैठकर न्याय के लिए संघर्ष करने वाले किरदारों की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं.